昔のビクターのCDに、

「バウル族」と書いてありました。

残念、違います。

バウルは、カーストのような

血の繋がりに基づいた

集団では無いのです。

目次

「カーストなんて……」

皆が言う、

ラロンはこの世で

何のカーストなのかとラロンは言うよ

カーストとは

どんな形をしているんだい

私は見た事が無いよ首に下げているのが

マーラーかタスビーかで

カーストが、宗教が

違うと言うのかい

やがてこの世を去る時、

あるいは再び来る時

その印を持ったままでいられるか?割礼をすればイスラーム教徒なら

女は何をすればイスラームになる?

バラモンの男は聖なる紐をかけている

ならバラモンの女はどう見分ける?世界はカーストの話ばかり

ああだこうだとくだらぬ話

ラロンは言うよ

カーストの浮き輪など

真理の市場の中で

沈めてしまったよラロン・ファキールのうた

パロミタ訳

もうひとつ。

生まれなんてどうでもいい

ここはなんてへんてこな工場なのか真理の道では

誰も拒否されない

心よ、見えているよ

くだらないまやかしさこの世に来た時はどんなカーストで

それからどんなカーストを得て

また去る時はどんなカーストになるのか

一度考えて教えてくれよバラモンもチャンダールもチャマルもムチも*

(*バラモン以外は全てアウトカースト)

皆同じガンジス川の水で身を清める

だから何だって言うんだ

閻魔は誰も見逃さないこっそりと娼婦の飯を食う男の

カーストはどんな事になる?

ラロンは言う

誰がどのカーストだとか言う

幻想は今も続いているラロン・ファキールのうた

パロミタ訳

ラロン・ファキールは

19世紀末を生きた

伝説的なバウルです。

ヒンドゥーの家に生まれたものの

天然痘にかかり、川に流され

流れついたイスラームの家で

手当てされて生き延び

しかし生まれ育った村に戻っても

イスラームの家で飯を食べた

という事で拒否され

ファキール(バウル、スーフィー行者)

の師匠につき、

放浪のバウルになった

と言われています。

(諸説あります)

ラロンの詩や哲学は

かの詩聖タゴール

(アジア初のノーベル文学賞受賞者)

にも大きな影響を与え、

彼らがまみえた事がある

という伝承もあります。

ラロンのうたは

ベンガル人にとても愛され

特にこういった

メッセージ性を読み取りやすいものは

現在はロックバンドなどにも

歌われています。

とは言え、こうした

カーストを否定する考え方自体は

ラロンに始まった事ではありません。

同じ表現ではないにしろ、

いわゆる不可触民(アウトカースト)

出身の聖者は

バウルの伝統の重要な一部ですし

現在のバウルにとって

重要な存在である

聖者チャイタニャも、

人は生まれや儀礼などではなく

神の名を純粋な愛で唱える事で

輪廻の鎖から解放されるのだとしました。

ヒンドゥー? イスラーム?

バウルの詩と多くの共通項を持つ

カビールの詩でも

ヒンドゥー教やイスラーム教の

保守的な分断を批判していて

こうした態度は、

南アジアのスーフィー

(いわゆるイスラーム神秘主義)

の詩歌にも

ひろく見られるものです。

18世紀のスーフィー詩人で

パキスタンの神秘主義者の間で

崇められている、

ラティーフの詩にはこんなものがあります。

ありふれているヨーガ行者だが

あの放浪の人々こそを私は愛す

身体を灰で塗りたくり、食は少ない

托鉢碗の米や麦を

翌日に持ち越す事は無い小さな袋に、食物は入れず

ただ飢えだけを運ぶ

食への欲は無く

喉の渇きこそを

注ぎ、飲み干す彼ら苦行者は

欲望の手綱を握ったのだ

荒地にあって

長年探し求めた地を見つけた

真理を求める道程に

それはあったのだ呼び声を耳にして

イスラームの生まれる前に

全ての鎖を断ち切り

師であるゴーラクナートと

ひとつになった今、この道の端に座りながら

私は彼らを探し求める

あの出家者[サニャーシ]たちを想うと

涙が溢れる

彼らはあまりに良くしてくれた

輝きを放っていた

ありふれているヨーガ行者だが

あの放浪の人々こそを私は愛す

このようにラティーフは言うNine Lives内の英訳引用より

パロミタが邦訳。

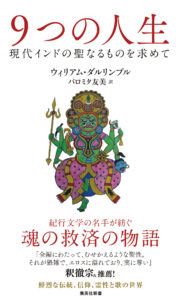

この本は現在試訳を終え、

出版各社に企画を持ち込み中です。

→出版されました。

バウル、ファキール、ダルヴィーシュ……

もしかしたら、少し

混乱されるかもしれないので

少しだけ説明をすると

「バウル」と呼ばれる人々の中には

「バウル」の他に

ファキールや、アーウルや、シャーイ、

ドルベーシ(ダルヴィーシュ)、……

などが含まれます。

20世紀以来

(おそらく、タゴール以来?)

「バウル」と総称

されるようになりましたが

元々は、こうした人々が

緩やかに、互いを

同じ道をゆく者だと

認識し合っていたようです。

たとえば、

「ファキール」「ダルヴィーシュ」は元々

スーフィー(イスラーム神秘主義)の

托鉢行者を指す呼称ですが、

イギリスが植民者として来た時には

ヨーガ行者を「ファキール」

と呼びました。

それほど、混交していて

外からは違いが分からなかったのでしょう。

それは、ちょうど

日本の神仏習合などを

想像していただけると、

少し分かりやすいかもしれません。

スーフィーで聖者を意味する「ピール」

と、ヒンドゥーで英雄を意味する

(転じて、聖者にも言及できる)

「ヴィール」「ビール」が

ほとんど同じ言葉のように

言及されたようだ、と

伊藤武先生もおっしゃっていました。

彼らの交流は、

インド細密画などにも見えます。

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=or_3714_f320v

16世紀の細密画より。

英国図書館のPublic Domainのはずですが、

使用条件等がどうも見つからないので、

問題がありそうなら消します。

(たぶん、左の半裸の人々が

ヒンドゥー系行者[サードゥ]で、

右上の黒衣に帽子の人は

スーフィーではないかと思います。

……もっと分かりやすい絵も

以前見つけて保存していたはずなのですが

いざとなると見つからず、

出典も分からず……)

「今で言うバウル」の人々の

重要な共通項のひとつは、

おそらく

宗教やカーストに

囚われない事、だったのでしょう。

ベンガル語の

「バウルのうた」をうたう事、

もそうだったかもしれませんが

必ずしもそれが

必須の条件だったかは分かりません。

歌うだけなら、

行者で無くても

ただバウルを愛する人

「バウル・アヌラギー」

でもできる訳ですから。

今のバウル行者を見ていても、

修行者どうしの連帯と

音楽や歌をする者との連帯は

少し性質の違うもののように

感じられます。

(あくまで私の感じるところですが)

バウルは元々、歌を「うたう」では無く

「言う」と言っていました。

ベンガル語では「聞かせる」

と言う表現を使う事も多いのですが、

たとえば私が「歌を言う」という

言い方をすると

老バウルたちはちょっと

嬉しそうになさるように

思います。

そうした文化を

根本的なところで

共有できるかどうか、は

重要なところであるかもしれません。

今もって、

「バウルの歌やバウルを愛する人」

を敢えてバウルと呼ぶかどうかは、

多分に人によるかと思います。

他者から見たら

バウル行者にしか見えない人でも

「自分がバウルと言えるかは

分からない」という言い方を

なさる事もあります。

……とはいえ、流派を問わず

すぐれた修行者は、

互いに理屈で無く

認識し合えるようなので

ここでは、説明できない事を

なんとかそれっぽく説明しようとして

語り過ぎてしまったな、

と思います。

バウルは師弟による継承

バウルは、

師弟により伝統を継承します。

バウルの子に生まれた人が

結果的にバウルになる事は

もちろん、多いですが

そうでない人も多いですし、

「家系だから継ぐ」のではなく

「バウルの道に入りたいから、

結果的に継ぐ」のです。

バウルの家に生まれれば

自然と、バウルとしての生き方を

生まれた時から吸収し、

相対的に

バウルになりやすいでしょう。

でもそれは、バウルの感覚では

ただ前世の果報などであって

たまたま(という事は無い訳ですが)、

恵まれた環境に生まれた

というだけの事です。

(これはあくまで

修行上の観点なので、

経済的な状況を重視するなら

恵まれているとは思えない人も

いるかもしれません)

バウルに弟子入りする人は

貧しい出身の人も多いですが

バラモン(最高階級)の出身の人もいます。

宗教も問いません。

イスラーム出身の人でも、

ヒンドゥー系の行者に弟子入りできますし、

ヒンドゥーの家の出身であっても、

イスラーム系の行者に弟子入りできます。

ラロン・ファキールのように。

バウルは、誰でも受け入れます。

(ただし、行者になれるかは

その人の天分と修行によります。

何をやっても許される、

という訳ではなく

むしろ、一度修行の道に入ると

その道のりは

よろこびに溢れていると同時に

険しいものです。)

そして、バウルは

「師への奉仕者」であり

それがバウルの核となる

条件のひとつである

とも言えるかもしれません。

(もっとも、師への奉仕は

インドのほとんどの伝統に

言える事ではあります)

師への献身を通じて

バウルは人類の奉仕者となり

この世の全てを家族とします。

バウルと家族

バウルの、求道の道としての

ひとつの特徴として

特に男性行者について、

「伴侶を得て

女性の足元に身を投げ出さなければ

けして真理を知る事はできない」

と言われます。

(もしかしたら、流派によって

多少違うかもしれませんが)

ですから、

大多数のバウルは

修行の伴侶としての

妻や夫を得ます。

互いのうちに神を見ながら、

共にある事の修行を行います。

その中で、

子どもをつくるバウルもいれば

そうではないバウルもいます。

これについては、

流派や行者によって

見解が異なるようです。

バウルの家に生まれた子は

バウルのうたや音楽などには

慣れ親しんで育つ(事が多い)ですが

先ほども書いたように、

バウル行者になるかは、

その人によります。

ただ、たとえば

私の師パルバティ・バウルの

師匠ショナトン・ダス・バウルの

次男バシュデーブさんは

バウル行者にはなりませんでしたが

料理人で、

パルバティ・バウルのアシュラムで

祭などがある時は

必ず駆けつけて、

物凄い量の(時に数千人分の)食事を

料理し、采配する

物凄い働き者で、

とにかく心根の優しく素晴らしい方です。

そのバシュデーブさんの次男

つまり、ショナトン・ダス・バウルの

孫にあたる少年は

バウルになりたいと

今、パルバティ・バウルの元で

学んでいます。

お兄さん(長男)は、

バウル行者になるつもりは無いけど

(やはり物凄い好青年で)

バウルに関わっている事は

好きなようで、今

アシュラムを支える仕事をしています。

彼らを見ていると、

奉仕の仕事をする事が

とにかく好きで、自然と

楽しくもあるようで

バウルの家で育つと、

そうした、

奉仕をよろこびとする精神は

自然と身につく場合も

多いのだろうな、と

思わせられます。

そして、彼らはけして

外国から来た私のような人間を

「自分はバウルの家の人間で

この人は外国から来た人だから」

というように、

線を引くような事をしないのです。

世界を家族とするとは

そういう事です。

バウルはジプシーなのか?

違います。

たまに、

「バウルはジプシーなんですよね?」

という主旨の事を聞かれるのですが

違います。

まず、ジプシーという概念を

確認した方が良いかもしれません。

おそらく、

「流浪の旅芸人一座」

ぐらいのイメージの方が多いかもしれません。

そして、インドから脱出して

ヨーロッパ各地を放浪しながら

数世紀かけて広がっていき

蔑まれながらも誇りを持って生きる

歌と踊りを愛する人々……

というところでしょうか。

非常にロマンや

まだ見ぬ郷愁を喚起する

ノスタルジックなイメージです。

前述のように、

バウルは血縁による継承を

基本とはしない

行者の(ゆるやかな)集団なので

血統の繋がりを基本として想定される

いわゆる「ジプシー」には

当たらない、という事は

割と自然にご理解いただけるかと思います。

南インドで「ジプシー」と呼ばれる

旅をしながら物売りをする人々もいますし

インド北西部ラージャスターンの

楽師カースト・マーンガニヤールや

「蛇使い」カールベーリヤーの人々は

自らを「ジプシー」だと認識しているそうですが

もちろん、ヨーロッパ由来の呼称なので

(「エジプト人」→「ジプシー」)

輸入語として、

外から取り入れた概念による

理解である事は明らかです。

言語学的な研究成果が

出ているところからして、

いわゆるジプシーやロマ

と呼ばれる人々の

ルーツの一部が

インド北部にある事は、

おそらく事実なのでしょう。

ただ、「ロマン」の名の下に

他者をコンテンツとして

消費する危険性は、

特にこの現代において

ますます自覚を必要とする

ものであるように思えます。

(とはいえ、

グローバル経済などによって

成り立たなくなった

伝統的な生活や

地元の経済戦略

などとも関わっていて

色々あるので、そのうち

この事については

また書きたいと思います)

私自身、いわゆる先進国に

生まれた者として、

一生逃れられない

不断の努力の必要性を

痛感しています。

ラロンは社会運動家か?

ある時、パルバティ・バウルが

言いました。

みんなラロンが社会運動家だって言う。

でも違う。

彼は行者だ。

真理の探究者だ。彼のうたに存在を揺さぶられた人は

社会の問題や矛盾に気づき、

何かを変えようと動き始めるかもしれない。でもそれは、彼が本質に触れた、

真実の行者だからだ。

社会運動家ではない。

パルバティ・バウルの

社会奉仕的な活動を見て

彼女自身、実質の社会運動家だと

思われる方もおられるかもしれません。

実際、彼女は

世界的にも有名な草の根運動家の

ヴァンダナ・シヴァや

カムラ・バシンなどとも

親しく交流があります。

しかし、彼女はあくまで

行者、なのです。

バウルの修行の

要のひとつは、奉仕です。

師への奉仕、人々への奉仕、人類への奉仕。

全ての存在に神を見て

それに仕える事。

バウルの名に付く

「ダス(ダース)」「ダシ(ダーシー)」は

奉仕者とも、奴隷とも訳せます。

バウルは

たとえばヒマラヤの山中の

俗世間から隔てられた環境で

生きる事をよしとせず

人々の間で生きる事にこそ、

真理の本質、

本当の修行があるとします。

そうすると自然、

日々の細々とした事も

一見すると俗っぽい事も

ただ暮らす上での必然として

する必要も出て来ます。

托鉢の暮らしを誓いとしても

日々の雑事から完全に逃れられる

ようになる訳ではないし

それを目的としている訳ではありません。

「世俗を身に纏っても、

世俗になるな。

行者になれ、

行者を身に纏うな。」

という言葉もあります。

だからこそ、

「バウルのうたを歌う人」なのか

「バウル行者」なのかという問いは

取り組む者にとって

永遠の命題ともなり

バウルの家に生まれ、

バウルとしてずっと生きて来た人でも

「私はまだ、

バウルになれているか分からない」

「自分をバウルとは呼べない。

バウルのうたをうたい、

努力しているだけの

バウルを愛する人間だ」

などと語ったりします。

(だからこそ私も、

便宜上「バウル行者」と

書くことは多いですが、

自分が「バウルである」とは

口が裂けても言えません)

バウルにとって、

奉仕は、よろこびであると同時に

それ自体修行の一環でもあります。

社会運動家は、

社会を変える事こそを

目的とするかもしれません。

しかし行者は、

仮にそういった活動に関わったり

結果的に変化を引き起こしたとしても

その本質は、あくまで

真理の追求なのです。

そしてバウルの核は、

プレームと言われる

「無条件の愛」などと訳される

隔ての無い人類愛、あるいは

生命そのものの愛であり

そこに本当の自由があります。

ですから、もしかしたら

世間の基準で見ると

「善」には属さない事を

矛盾なく、行なったり

認めたりする事も

あるかもしれません。

バウルは本質的に、

社会に縛られない存在であるから。

社会運動家であれば、

それこそ本質的に

そこ(社会)を無視する事はできないでしょう。

理屈として通るかは

分かりませんが、

だからこそ

ラロンは社会運動家ではない、のです。

最初に、この記事のテーマに合わせて

ラロンのうたの中でも

それらしいうただけを

紹介してしまいましたが

より神秘行的なうたも

多く残しているので

(実際には

そういう修行歌の方が多い)

最後にそんなうたのひとつを

紹介して、この記事を終えます。

この家の傍に

鏡の町がある

そこにひとりの隣人が

住んでいて

私は一度も

彼を見たことが無い何度も、心の中で

捕まえると思うのに

けして触れられない

そのひと村の周りを

深い深い水が囲み

その岸辺には

舟も船頭も無い

どうやって向こう岸に

渡ればいいのか

内側に恐れがあるのが

見えるその隣人の事を

どう語ればいいだろう

その人には

手も足も

胴体も頭も無い

ある時は空中に住み

次の瞬間には水の中に

沈んでいるもしもその隣人が

私に触れたなら

閻魔の痛みは

どこかへ行ってしまう

一度でも私に触れたならシラーズ・シャーイ

(ラロンの師)と

ラロンは

どれほど距離が

離れていても

共にあるラロン・ファキールのうた

パロミタ訳

コメントを残す