バウルとは、舞い歌う行者。

いにしえから連綿と受け継がれて来た

ヨーガ行の流れであり、

その源流は15世紀の聖人チャイタニヤにも

8世紀の仏教遊行僧にも遡れる。

イスラーム神秘主義のファキールやダルヴィーシュ、

更には土俗的で肯俗的な女神信仰など、

様々な要素を包含した詩を歌う。

今もインドの西ベンガル州やバングラデシュ地域を中心に生きている伝統。

ここでご紹介するのは、

私が今まで何度も、バウルを紹介するにあたり

引用してきた

ウィリアム・ダルリンプルの文章です。

数年前に訳してからあまり改稿できていないので

多少カタい訳ではあるのですが

「バウルとは何か」という風景を垣間見るのに

とても良い文章だと今も思います。

こ難しい文章は苦手…という方は

最初の動画の後から読んでいただいても

良いかもしれません。

とてもバウルらしさが出ているのは

この、行者たちのうたの交流を描いた部分

だと思っているので。

文中に登場するカナイさんとデーブさんは、

お二人とも、私は師匠を通じて

非常にお世話になっているバウル行者でもあります。

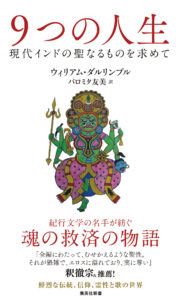

※本全部を訳した翻訳書が集英社新書より発売されました。

その五百年の歴史を通じて、ベンガルのバウルはカーストに厳しいベンガルの社会慣習に従うことを拒否してきた。バウルは破壊的で魅惑的、野性的かつ放埒であり、彼らは呼吸や性、哲学や神秘主義礼拝など一連の霊的秘儀の伝統を守り継承してきた。その美しくも憂いある、謎めいた歌の数々は、バウルの内なる探究を導くものである。

バウルは神を石や青銅の彫像、あるいは天国や死後の世界にすら認めない。現在の中、それも真理を求める人間の身体の内にのみ認める。要求されるのは富を放棄し、路上の生活を選び、グルを見つけ愛の道に従うことだ。彼らの信ずるところでは人はみな独りであり、それぞれの道を見つけなければならない。イスラム神秘主義(スーフィズム)やタントラ、女神信仰(シャクタ)、倶生乗(サハジーヤ)、ヴィシュヌ派や仏教などの要素を引き継ぎ、クリシュナ神やカーリー女神等を崇め、寺院やモスク、道沿いの神社などを訪ねるが、それらは全て大悟への補助的なシンボル、道しるべにすぎず、それ自体が目的ではない。

バウルの目的は内なる神的な智慧を得ることにある。「見知らぬ鳥」、「黄金の人」、「心の人(モネル・マヌシュ)」―などと呼ばれる存在は、全ての人の身中にあるが、一生をかけても見つからないかもしれない、と言われている。このようにバウルはバラモンの権威や宗教儀式の効用を認めず、中にはほとんど無神論者に近い、どのような超越的な存在も認めず、現在のこの物質的な世界にある、全ての人間の身体と心にしか、究極の真理を認めないバウルもいる。人間こそが、バウルにとっての究極の基準である。

このような歌う哲学者・バウルの無神論との親和性やヒューマニズムは、インドの思想史の中では何ら新しい冒険ではなく、遅くとも六世紀のチャールヴァーカ派には遡れる。チャールヴァーカ派は懐疑的で物質主義であり、神という概念を否定し不死の生物などいないと明言した。実際のところ、古代インドには他のどんな古代文明よりも膨大な無神論や不可知論の記録があり、永遠というものの曖昧さについてはリグ・ヴェーダにまで遡れる。そこで中心に掲げられているのは、神という概念についての不確実性である。「いったい誰が知るだろう」とリグ・ヴェーダは問いかける。「いったい誰が宣言できるだろう。いつ作られたのか。創世とはいつのことか。自ずから形づくられたのかもしれない、そうではなかったかもしれない。最も高い天上から見ている者のみが知っている―あるいは知らないかもしれない」。霊性と懐疑性が奇妙に混ざるバウル哲学は、このように非常に古いヒンドゥー不可知論の流れに根ざしている。

この道を探究するにあたり、バウルはカーストや宗教の区分を否定する。ヒンドゥーとイスラムの境界にまたがるバウルには、どのような出自でもなれる。「神の吟遊詩人(トルバドゥール)」の音楽は、彼らの一つ所に定まれない性質と、開けた道への愛を反映している。

空の鏡が

わが魂を写す

道のバウルよ

わが心

一体何が、おまえを

部屋の片隅に縛り付けるのか嵐が荒れ狂う中

おまえの崩れそうな小屋では

水がベッドの高さに達し

ぼろのかけ布団は

その中で浮いている

小屋はすっかり壊れている道のバウルよ

わが心

一体何が、おまえを

部屋の片隅に縛り付けるのかアルカッラと呼ばれる、多色パッチワークの衣だけを財産に、バウルは村から村へと旅し、茶屋や道端のバンヤン樹の下に座る。あるいは電車で、村のバスの停留所で、ベンガルの農民や村人たちに、愛と神秘、神に狂うこと、普遍的な兄弟愛、虚空の大いなる愛(マハースカ)の辿り着くところ、の歌を歌う。

農村のリズムをいっとき乱し、親しみ深く惹き付け、説法などではなくて詩歌で観客を慰労する。彼らが歌うのは欲望や献身、歓喜や狂気について。人生という河と身体という舟について。とらえどころの無いクリシュナ神へのラーダーの狂愛、すなわち愛に狂った人としての個人と、手の届かない「かの人」としての神性について。それらは人生の流動性を聴衆に思い出させ、この世の区別や嫌悪を手放し、己に向き合うことを勧める。内的な智慧は他者の征服ではなく、自分自身の制御にあると教える。

カナイ・ダス・バウル

***

(ジョイデブ・メラにて)

そこには六人の男性が座っていた。一人はカナイ本人で、細身で穏やかな五十代の、蓬髪の髭の男性で、手には小さなシンバルを持っている。その隣には老いた美丈夫、カナイの親友で旅の友でもあるデーブダスが、片手にドゥギ鼓、反対の手にはエクタラで歌っている。ゆるくまとめられた髪に、灰色の豊かな髭。右足の親指に付けられた銅の鈴が、歌に合わせて鳴った。

向かいにはまた一人、最も有名なバウル歌手の一人であるポボン・ダス・バウルが、彼の「ケピ」であるミムル・センと、彼女の妹二人と共に座っている。ポボンはしなやかでハンサム、高揚感あふれる四十代の男性で、ふっくりした唇に、針金のような白髪まじりの髪、そして鋭いあご髭と頬髭を生やしている。二弦の小さなドタラを弾いていて、ハイな歌と演奏で場の空気を支配していた。「欲望の河に陥るな」深くビロードのような声で歌う。「岸辺にはたどり着けないから」

それは岸辺のない河

台風が荒れ狂い

流れは速い五つのラサ、愛の本質を

熟知する者だけが

波の駆け引きを理解する彼らの舟は沈まない

愛の櫂を漕ぎ

力強く流れを遡る三人のバウル――カナイ、デーブダスにポボン――は古くからの友人で、曲が盛り上がって来るにつれ、歌を互いに投げ合った。一人が哲学的な質問をすれば、別の一人が答える。歌によるシンポジウムである。ポボンが古いベンガル民謡で、クリシュナの家を訪ねたいと歌う。

孔雀が鳴いている

ああ誰か、ヴリンダーヴァナへの道を教えて

尾を高く掲げ鳴く

クリシュナ、クリシュナカナイがそれに答え、バウルの巡礼の場所は人の心にしか無い、と思い出させる詩節を歌う。

わたしの聞こえない耳に見えない目

いつになったら自由になれるのか

この魂の外に、

あなたを見つけたいという望みから

ヴリンダーヴァナに行きたければ

まずは自分の心の中を覗きなさい…「神々がいるかどうかなんて、誰に分かるというんだ」とカナイに同意してデーブダスが歌う。

彼らは天国にいるのか?

それともヒマーラヤの山々に?

地上に、それとも空中に?

真理を求める者の心の中でなければ

どこにも神なんて見つかりっこない三人の声は互いに補い合うようだった。ポボンの声はくすみながら響き渡り、一方で迫るように感覚に訴える。デーブダスは美しいテナー。カナイはより繊細で柔らかい高音――時にはほとんどファルセットのような――で、リード楽器のように通る声だ。ポボンは歌いながら腕に挟んだコモクを弾き、あるいはドゥプキという小さなタンバリンを打ち鳴らした。対してカナイはいつもその盲目の青い瞳を陶酔的に上に向け、天を見つめて歌う。ポボンは時に彼の顎をくすぐって、「そんなふうに笑うなよ…」とからかう。

左から、デーブダス・バウル、

カナイ・ダス・バウル、

そして右端はこちらも高名なビシュワナート・ダス・バウル

(ビシュワナートさんは2021年に亡くなられました)。

歌はどれもベンガルの農村の風景に根ざしたもので、誰もが理解できる喩えが使われている。身体は土の器のようなものだ、とポボンが歌う。人の魂は愛の水である。グルの助けによって見つかった内なる智慧という火によって、その土を焼く。焼かれていなければ、器は水を支えることはできないから。あるいは他の歌では、舟と漁の網や、田んぼ、池や魚、村の小さな店などが歌われる。

稲を刈れ、

米作りの兄弟

束で刈れ

臭い始める前に

おまえの身体のように

動かない心臓で

腐り始める前に物を売れ、

店番の兄弟

市場は繁盛していても

日が褪せて

客が去れば

店に独りぼっち訳責:パロミタ

実際のバウルのあり方は様々で、

ここに紹介されている

「バウル」が全てではありません。

そのとらえどころの無さも

バウルの魅力の一つと言えるかもしれません。

ここでは、あくまで

中々想像しにくいバウルの「感じ」を

少しでも感じていただければ良いな

と思い、この文章を

翻訳紹介させていただきました。

コメントを残す